👋 你们好,这里是 Here’s Your Change,一档有关设计、科技和产品的内容简报。我是 Sen,工作时间是体验设计师,空闲时间是独立研究员。欢迎收看第六期。

本期封面来自荷兰 Provo 运动,Provo 是荷兰语「Provocatie」的简写,意为「挑衅」。Provo 是 1965 至 1967 年活跃于荷兰的艺术-政治群体,成员包括艺术家、设计师和许多年轻的无政府主义者,他们用荒诞甚至超前的概念行动一次次对主流权势发起挑衅。他们发起了可能是世界上最早的共享单车(Wittefietsenplan)甚至共享电车计划(Witkar)来抵抗以汽车为中心的城市建设,可以说 Provo 是利用人造物政治性的先行者。虽然仅仅活跃了两年,但 Provo 永远地形塑了荷兰的政治与文化光景。后续我也会就 Provo 写一篇专题。

前言

本期为话题专栏,主题是「设计中的政治性」。这篇是第四期「人类是一种技术的存在」的后续,在那一期中我提到人造物,也就是人类通过技术和设计手段产出的物品,具备制定、维系和修正生活规则的特性,我称之为政治性。

具备政治性的人造物会引导人如何与它们互动,也引导社会如何接纳它的存在。1927 年美国建筑师罗伯特·摩西在其规划的旺托州立公园路上立起的两百多座横穿道路的天桥(来阻碍搭乘巴士的底层人民),以及 19 世纪末巴黎市长奥斯曼对巴黎进行的城市大改造(以此帮助军队镇压擅长巷战的起义者),这两个事例似乎都应证了我们身边的人造物品之所以存在,并且以这样那样的样貌存在,大概率都带有人为意图。

这一期的话便是循着这一视角,进一步代入造物者(设计师或者产品设计从业者)的身份,探究我们可以用什么样的姿态来面对所谓的政治性。我想或许有两个大面上的选择:防守,或者是进攻。成为月本诚,或成为星野裕。

第一种思路:防守

首先来说说防守,既然有防守那肯定就有对立的进攻方,TA 可以是将种族主义和阶级偏见代入城市规划的罗伯特·摩西,可以是背负着无限增长 KPI 的产品负责人,可以是以己度人而不自知的设计师,也可以是心中早有如意算盘的甲方客户。他们之间都存在着一种控制力量,那就是权力。

我理解的权力,是「成事」的能力,英文是 Make things happen,可以主导事情的发生。类似的,马克斯韦伯定义的权力是「将个人意志强加于他人行动的可能性」。所以权力越大,你成功实施目的性行动的可能性也越大,因为你可以强硬地控制别人去做你想做的事情。而设计师所谓防守,其实防范的对象就是主导事情走向的掌权者,包括两类人:

来自外部的掌权者,比如前面举例的客户、领导、老板等等;

打入内部的敌人,也就是设计师自己,苗阜曾说「人生最大的敌人就是自己」。

外部的掌权者其实比较好理解,只要你做过打工人,这种感觉都不会陌生。我之前是做设计咨询的工作,咨询圈就流行一句话,衡量一个咨询项目的标准不在于自己对交付的成果有多满意,关键在于客户满不满意。因为很有可能客户的目的并不是要你去做一个多高质量的方案,他可能只是想用第三方的力量去制衡其他部门,或者找一个项目陪跑的。所以我们需要意识到,设计常常是作为商业的附庸,除了关注用户的需求,设计从业者更免不了关注利益相关方的需求。用荷兰平面设计工作室 Thonik 在《设计为何》一书中写道,长期以来设计师的主流做法一直是放大「他的主人的声音」。这是非独立设计师的工作现状。

设计师的特权

说实话在商业范畴下,生意总是大于人的,钱都没有还谈什么使命?虽然几年前我也特别排斥商业,但现在我觉得商业好坏并存,作为人类社会仅有的几个连接方法之一(这是贾樟柯说的)设计师一方面需要防守来自它的威压,一方面也可以学会和它相处。

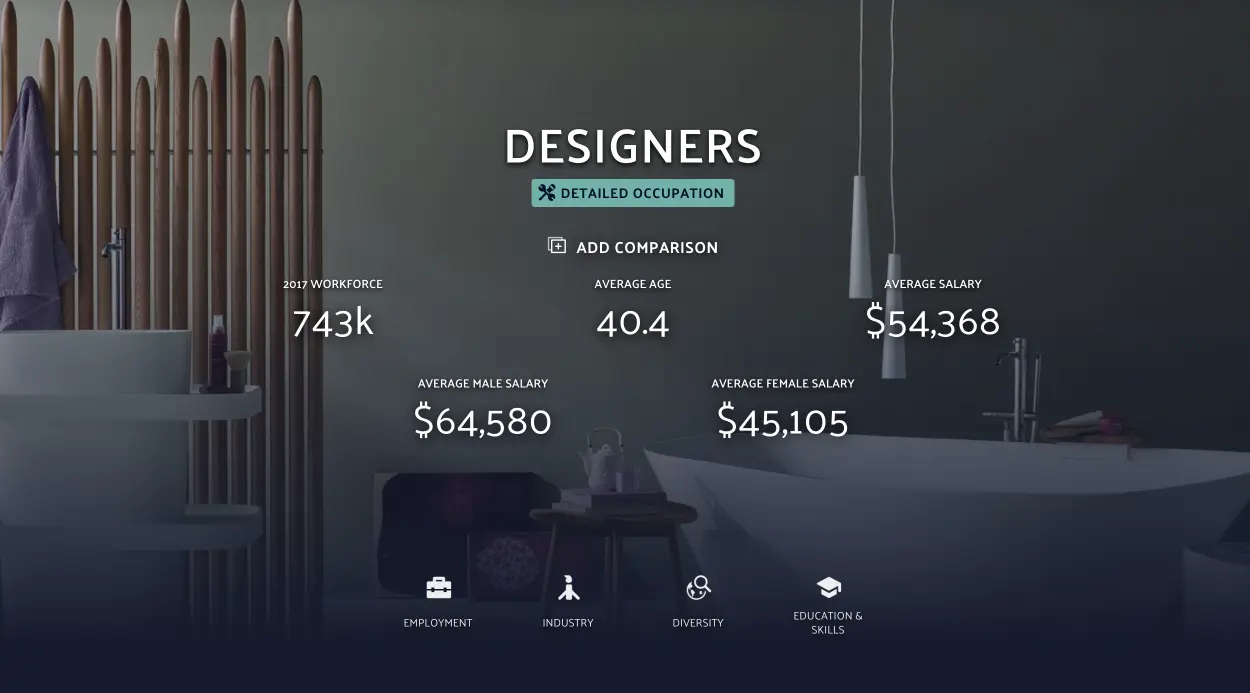

而与此同时另一个事实是,设计师依然自带大量的特权。说起设计师你脑海里的第一个印象是什么?以美国的数据为例,70% 的设计师是白人,68% 的设计师有本科及以上的学历,他们的平均年收入是50万人民币左右,达到美国中产收入的标准(6万美元)。可以说,成为设计师意味着接受过专业教育,有较高的学历,在别人看来是脑子活络的创意人士,拥有较高的文化资本。如果你碰巧在大公司或是著名的工作室工作,还能获得机构的背书和光环。其实这对于各行各业的「专家」来说都是一样的。

我工作后的第一个项目是为上海浦东和虹桥机场设计 Wifi 的连接界面,到现在可能已经累计有几亿人用过了。后面参与设计了宜家的中国 APP,也是日活数十万。从个人角度来看,我只是根据公司的安排干活,但借助于机构的影响力和商业运作机制,却能够影响许多人的生活,而这种影响力是远超个人能力范围外之的。尤其是作为第三方的设计师参与到社区公共类项目,设计师作为外来者在一开始就被赋予了他人生活的决定权,从产品用户或者社区居民看来,设计师也属于一种「外部」的掌权者。相比个体视角下更具感受性的外在权力,我们被家庭、教育、社会所赋予的内在权力很难被当事人所感知到。而绝大多数设计师都会觉得自己的工作是在服务别人,有什么权力呢?

我看到过一句很妙的话叫:

你要对自己说的话负责,但也要对别人听到你所说的话负责。

什么意思呢?对自己说的话负责,是要知道自己在说话的时候,动用了哪些权力。对别人听到的话负责,是要从听者的角度理解自己说的话对他们的影响,也就是言者无心,听者有意。

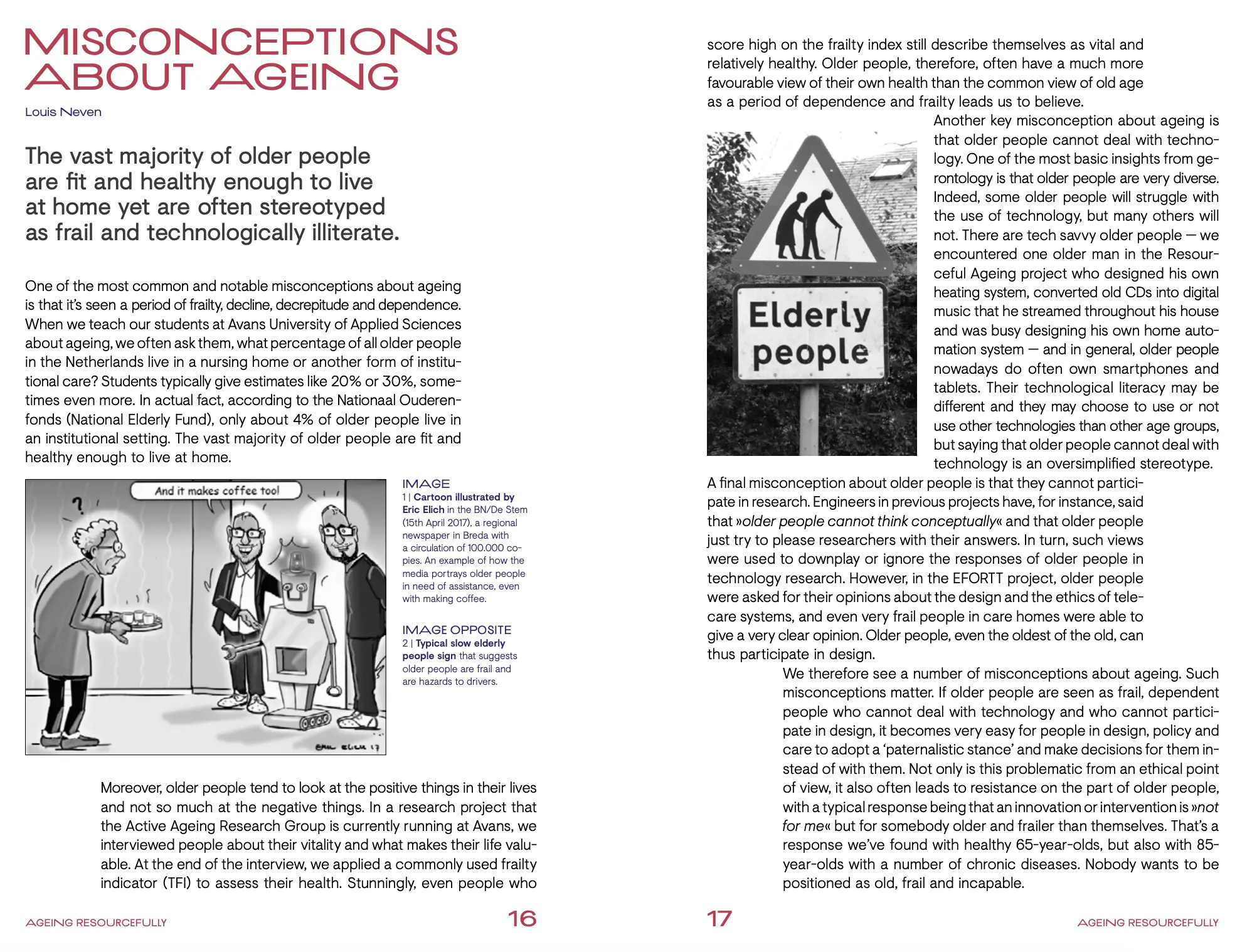

比如在为老年群体设计产品的时候,设计师对招募来的老年用户说,大爷大妈现在生活里有哪些难处呀,我是来帮你们的。那在这个情境里面,虽然设计师的本意是去帮助老年用户解决问题,但这样的沟通方式在一开始就形成了权力的不对等:老年人是弱势的一方,生活能力薄弱,需要别人施以援手;而设计师作为有知有能的外来者,可以有效解决老年人的生活问题,是一群好人。事实情况是,这样的例子在养老、助老的项目中并不少见,老年人经常被动代入弱势群体的设定,而设计团队无意间也加深了关于老年人生活能力差的刻板印象。

2023年4月份,史航的事情闹得沸沸扬扬,三联生活周刊对此发过一篇文章,叫《性骚扰界定,到底该以谁的感受为准?》,里面提到一个启发性视角:当发出骚扰讯息的人能决定被害人能不能毕业,能不能升职加薪,或者有巨大的资源差距时,被害人会因为这个不对等权力而作出违心的回答。 因此作为权力上位者,应该注意言行的分寸,主动拒绝,主动防范这样的事情发生。「你要对自己说的话负责,但也要对别人听到你所说的话负责」,就是这个意思。

George Aye 和 Greater Good Studio

到这里,我想引入一位名叫 George Aye 的设计师,他是社会创新工作室 Greater Good Studio 的联合创始人,之前在著名的设计咨询公司 IDEO 工作了7年。后面决定离开主流的商业赛道,选择用设计去促进社会公平。

这一决定源于他在设计咨询公司里做过的两个项目:第一个项目是为风靡美国的饮料冲剂 Kool-Aid 收集用户需求,其中一位父亲希望可以有透明的冲剂,这样在家的时候他的孩子就不会制止他喝饮料了。George 觉得这是一个极佳的需求洞察,它满足了用户的恶趣味,所谓的 Guilty Pleasure,是很强的消费动力,但同时这也会显著提升用户对于糖分的摄入。George 想要提出这一点,但是觉得出于健康的因素而舍弃绝佳的产品方案,对于一家以售卖糖分为业的公司来说实在有点困难。

到了第二个项目,他开始为 BP 也就是英国石油旗下的便利店进行产品创新,因为便利店主要开在加油站里面,绝大部分的顾客都是开车来的,所以在一次和客户的讨论会上,George 团队里有一位设计师就提出,应该设计更多的单手食物,这样才更符合驾车者的需求。这两个项目让 George 对普遍的商业设计咨询产生了怀疑,因为并非是设计师意识不到糖分过度摄入和驾驶安全的问题,而是设计思维主导的流程惯性和做事氛围,促使设计师「选择性忽略」这些问题,因为这会让事情变得复杂,让项目失焦,阻碍进度。用克里希那穆提的话说就是,「我们企图用脑子里的东西来填补我们的心。」

因此 George 选择创立自己的工作室,并选择价值相投的客户,现在和他合作的大部分都是非营利组织以及政府机构。George 认为,设计的基本问题不是「为什么去设计」,更不是「要设计什么」,而是「应不应该去设计」Should we do it?

我觉得这里有两层意思,要不要做这件事,以及要不要让设计师来做这件事。而 George 判断「应不应该」的一个基准是:做完这个项目后,涉及到的群体权力的再分配是否会趋于平等。因为这个标准,George 团队婉拒了很多项目,比如当他发现,客户让设计团队不费任何力气就拥有了干预一个社区未来生活的权力时,他便提出应该让社区的成员来参与决定项目的开展形式。

这么看来,对不符合价值观的项目 Say no 是设计师的一种朴素的防守方式。这看起来有点粗暴和懒惰,但 No 实则表达了一种审慎的态度,它的核心是一整套的防守战术,通常表现为一系列灵魂拷问:

- 这个项目的最大受益人是谁?是不是项目的发起方?

- 在这个项目中,不同人对于成功的定义有什么差别?他们之间是否有矛盾和冲突?

- 之前有没有做过类似的项目解决相似的问题?如果有,为什么要再做一次?

- 项目中关注的用户是由谁来框定的?为什么要关注他们的利益呢?

- 如何确保挑选出来的用户足以代表整个群体的价值观?如果不行,该如何调整我们做事的方式?

- 作为三方机构,我们的介入是否会加剧不平等的权力结构?

防守要义

太阳底下无新事,这些问题其实都属于设计伦理 Design Ethics 的范畴,也有翻译叫设计道德。不过因为设计伦理涉及到许多独立的应用伦理学领域,比如技术伦理、人工智能伦理、环境伦理等,为了术语统一,我个人更倾向将 Design Ethics 翻译为设计伦理。像我们比较熟悉的包容性设计、可持续设计都与设计伦理相关。因为设计伦理的话题有点大,我还是想从设计的政治性切入,但如果你有兴趣我推荐以下三个设计伦理相关的项目,供参考:

- Ethics for Design:收录了 12 位设计师和研究员关于设计所产生的社会影响的访谈合集

- Ethics for Designers:荷兰设计师 Jet Gisbon 提供的一系列实用的设计伦理工具

- Power and Participation:卡耐基梅隆大学的设计研究员 Hajira Qazi 专门针对参与式设计所制定的权力平衡指导手册

根据前面所说,设计的政治性主要体现设计的过程和设计的产出上,过程中需要与内外部的权力博弈,对于产出需要考虑到它所带来的社会影响,并为其担纲。可是一直以来,设计师试图将混沌的外部环境和项目情境进行剥离,在一个无菌中立的舒适圈里施展创意、解决问题,比如设计出透明的饮料冲剂和方便开车时吃的手持食品,而不用考虑糖分的国度摄入和驾驶安全。我们的设计工作将权力的意识实体化,将价值的理念殖民化。

而如果我们想要改变,第一步便是停止不假思索,等一等,问自己几个问题,去接触真实世界的复杂。总结一下防守要义,我建议每次开始一个项目时,可以想一下这句有四个重音的话「是谁在为了谁的利益对谁做了什么」(Who does what to whom for whose benefit)。

第二种思路:进攻

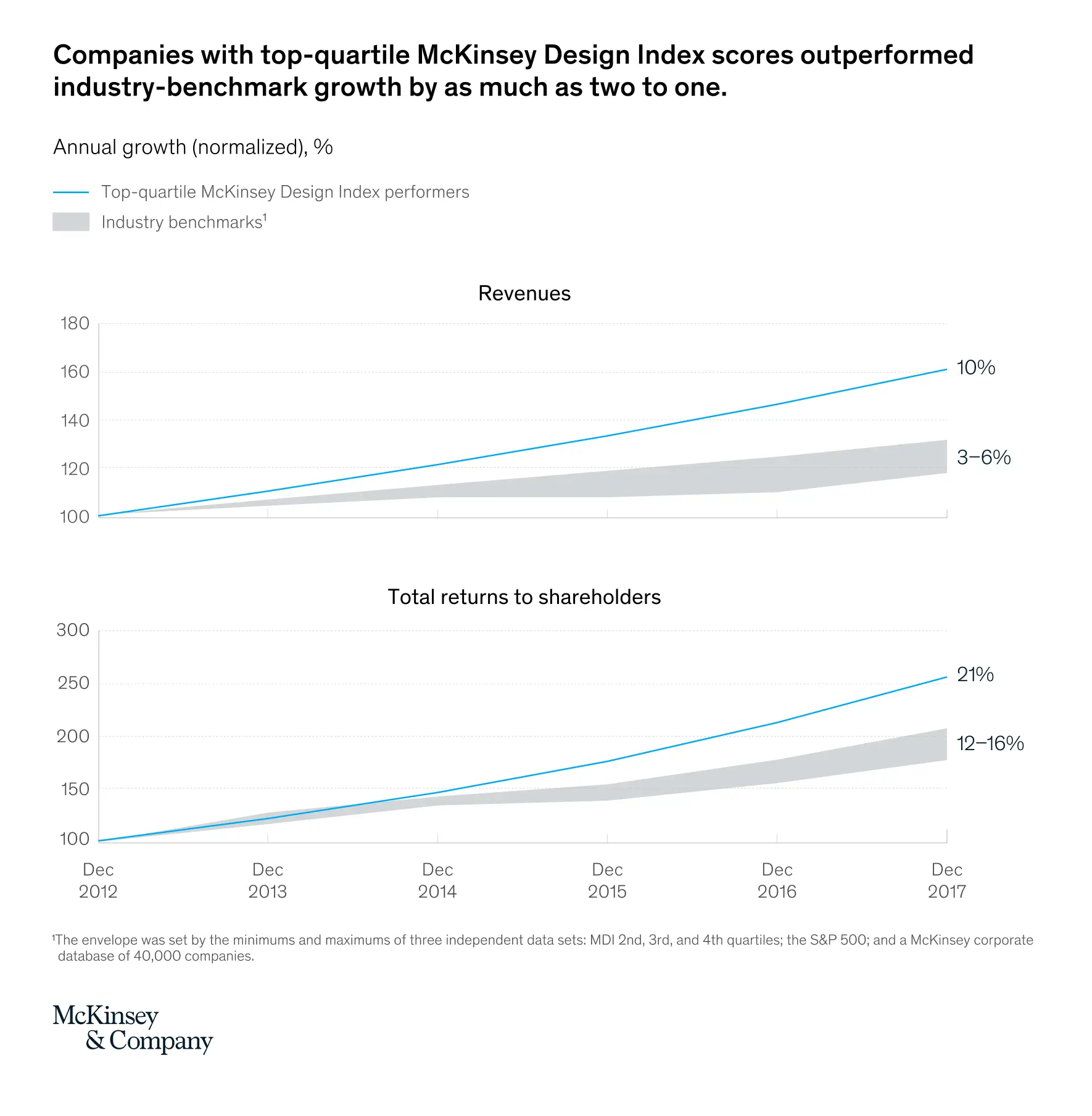

刚刚说到设计师面对权力的防守之策,有句话叫最好的防守是进攻,在设计政治性的情境下,我认同这句话,原因是我们没法做到面面俱到的防守。现代设计的主要产物之一是各种糅合技术的人造物,像是各种电子用品、衣服、家具等等。对设计师来说,防守的思路是将设计的产物「平权化」(Equalize Artifacts),也就是通过审慎民主的设计过程确保产出物的平权性,比如在项目过程中灵魂拷问,以此保证设计物不会对任何一方产生副作用。这是一种减少权力伤害的思路,比较适合设计师「寄人篱下」(无法直接决策产品)的情景,这也是通常情况下商业设计师的处境。

《设计乘数》播客有一期节目讨论了设计和商业之间关系,它提到说设计和商业本是两套不同的话语体系,商业寻求盈利增长、设计探讨用户价值,只不过现在占据主导地位的商业思维在引导设计去支撑、驱动商业实现增长。那么当设计在为商业着想时,想要维系设计自身的价值体系就变成了一件吃力不要好的事情。这就像一家电商公司急需获取各种用户数据来做定向运营,你却和老板说我们首先需要梳理哪些数据是非必要的,然后看下怎么透明地告知用户他们的行为正在被监控。于是第二天你就成为独立设计师了。这是当然一个有点夸张的例子。不过这也是为什么我觉得进攻是更有效的方向。

「设计化」平权

进攻采用的是另一种思路,并不是要「平权化」设计的产物,因为这样会和主导价值体系产生剧烈的摩擦,最终导致模式难以被复用抑或是半路搁浅。进攻的思路是去「设计化」平权(Design Equalization),也就是把设计作为一种将平权具象出来的实践。

举个例子,如果我们认为手机是一种技术霸权,它占据了我们大部分的注意力和时间对吧。那防守的策略就是在设计手机的时候,通过内部工作坊、调研汇报等方式提出手机成瘾的话题,引起高层重视,建立专项继而推出一系列像青少年模式、勿扰模式、屏幕使用时间这样的防成瘾功能。当然你也可以设计有关数字成瘾的海报,引起大家的警惕。防守的作用是校准设计的政治性,让它往设计者认为的更好的、更负责的、更平等的方向上引导。

但吊诡的是,设计师在力争的「好」,和掌权者所推崇的「坏」其实是一种东西。只不过别人的「好」在你看来是「坏」的,在价值光谱上你我有不同的站位,但我们仍在同一屋檐下。我认为广义上设计产物具有政治性这一点是很难被完全抹去的,也就是人为设计、制造的东西极少是绝对中立的。我们身边看似中立的产品都有无法适应的群体,比如大部分鼠标都不适合左撇子,书本因为需要识字而提高了接受信息的门槛,观光游船也会影响附近的居民。再放大点说许多对人类有益的东西对自然反而有害,对吧。因此,「进攻」的思路是不去追求设计的平权和中立,相反要去利用它的政治性,去帮助那些被主流文化虚掷,被商业社会抛弃、被强权笼罩的群体,去彰显少数人的立场。如果说防守型设计做的是去压制更大的权力,那么进攻型设计就是为失去权力的一方添砖加瓦,因为设计可以通过创造性的方式巧妙地赋予人们力量。

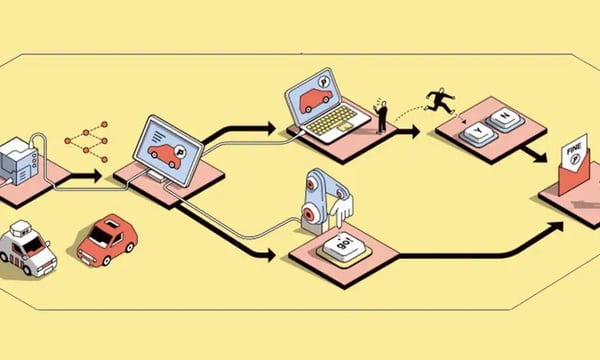

自 2010 年起,智慧城市的概念开始兴起,谷歌母公司 Alphabet 在 2015 年创立了 Sidewalk Labs 希望和政府机构合作推动技术基建,不少城市和像谷歌这样的科技公司合作开始在市里安装环境传感器和配套的管理系统。这是属于政企合作、自上而下的智慧城市的建设方式。在 2012 年,来自巴塞罗拉的创客实验室 Fablab Barcelona 设计了一套名为 Smart Citizen Kit 的 IOT 开源工具包,有点像是乐高型的传感器,可以监测空气中的颗粒物质、噪音、温度和湿度,使用者可以自由组合放置在周边的社区内,通过开放的在线平台获取和分析数据信息。如果你进到它的在线数据平台,可以看到一张世界地图,上面显示了所有传感器的位置。那这是一种自下而上的参与式建设方式,目的是让城市居民理解和实践技术本身。

在我看来, Smart Citizen Kit 是典型的进攻型设计,它表达的其实是:如果你想要建设什么智慧城市,光有自上而下那一套是不行的,智慧城市还需要智慧的居民来共建,这是双向的过程。你企业可以装传感器,那我居民自己也可以装,而且在装的过程中我还知道这一整个数据的流转是怎么一回事。Smart Citizen Kit 做的就是把科技民主的观念转化为实实在在的开源工具。而这不过是众多进攻型设计的一个例子。

进攻章法:脚手架 Scaffolder

设计进攻需要有章法,我这边根据现有的一些产品和项目总结了两个进攻的思路。一个是提供脚手架(Scaffolder),另一个则是提供替代物(Alternative)。

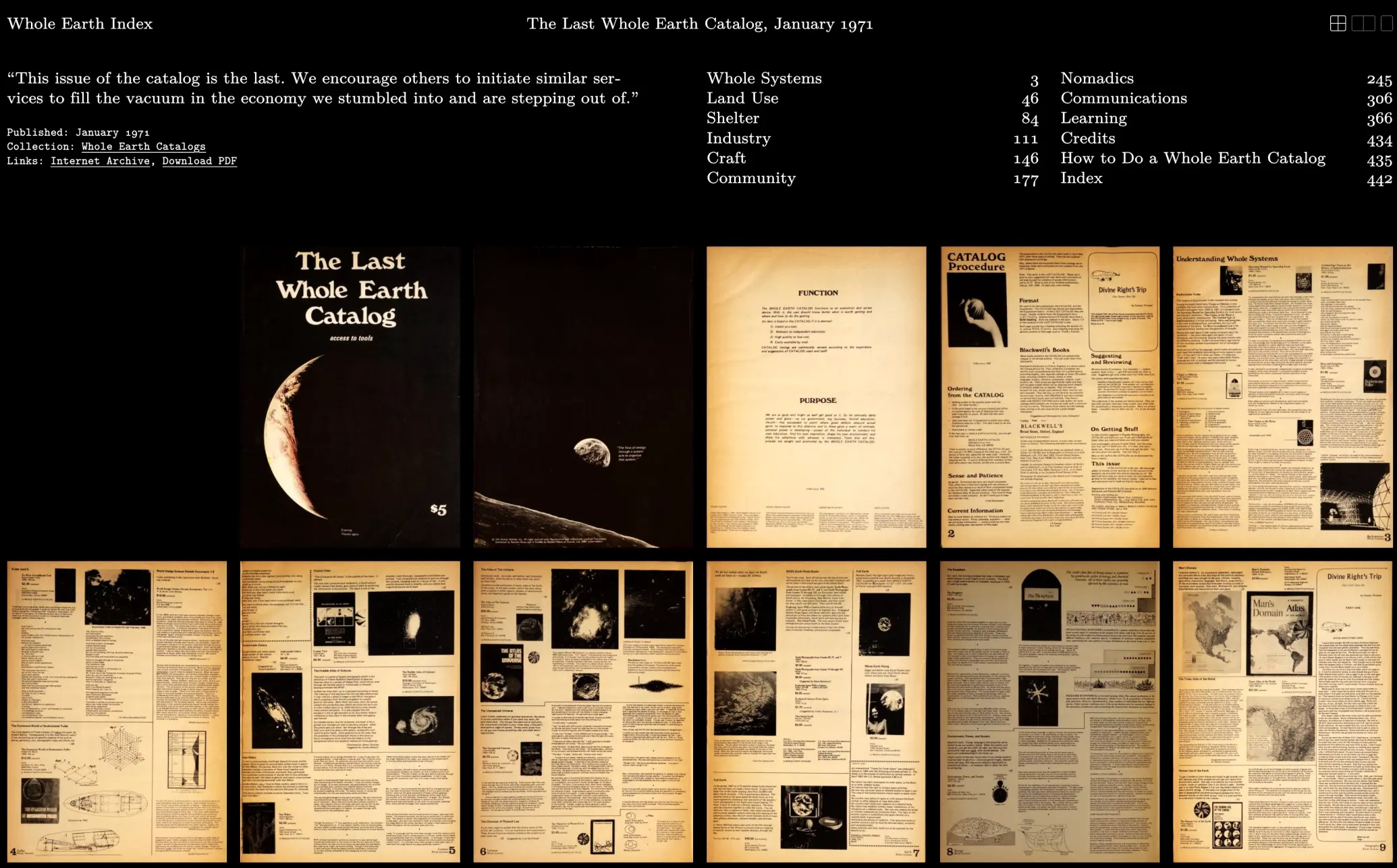

先说脚手架,那脚手架指的是能够帮助人取得任何进展的工具,它可以帮助个体去做他们想做或没想过要做的事情,赋予他们力量去创造出更多可能性。它可以是帮助居民了解周遭环境的 IOT 套件,也可以是让人恢复对于真实世界觉知的「散步练习」卡片。这个世界已经提供了许多楼梯,但它们通向你并不想去的地方,而脚手架总是依附在建筑物旁,这栋楼是你心里正在施工的想法。这让我想到《全球概览》阐述其出版目的的一段话:

我们是上帝,不妨习惯它。到目前为止,通过政府、大企业、正规教育、教会等方式,遥不可及的权力和荣耀,已经成功到了严重缺陷掩盖实际收益的地步。为了应对这种困境和这些收益,一个亲密的、个人力量的领域正在发展 — — 个人进行自己的教育、寻找自己的灵感、塑造自己的环境以及与任何感兴趣的人分享自己的冒险经历的力量。《全球概览》在寻找和推广有助于这一过程的工具。

设计作为一种 Purposeful Creativity,非常适合去创造有助于自我教育、寻觅灵感、塑造环境的脚手架。我身边也有不少设计师确实在做这样的事。比如我的朋友,来自日本的独立设计师和艺术家 Tomo Kihara,也是我之前上学时的同学。那个时候在一门名叫 Exploring Interactions 的课堂作业上,课题是去基于某一群体去探索不同种类的交互形式。Tomo 关注的是在欧洲越来越多的流浪汉群体。经过实地的研究他发现,流浪汉赖以为生的乞讨不是一个体面以及可以持续的维生方式。因为通常的乞讨模式非常同意让人产生厌恶感,所以行人大多都绕道而行,更不用说和流浪汉进行互动和交流了。这也导致流浪汉根本无法参与正常的社会活动,面临着持续被社会边缘化的困境。一方面是肉身流浪,一方面心灵的双重流浪。于是 Tomo 设计了一个简单却又巧妙的装置:一杆话题天平秤,让流浪汉可以重新融入公共视野。

顾名思义,使用者可以从时事热点中选择两个观点放在天平的两端(比如应不应该发放全民基本收入,美国大选你更支持谁),邀请路人用硬币来投票,以略带游戏性质的方式让周围的人们不约而同地参与到公共的「讨论」中去,并与流浪汉展开互动。于是乞讨变成了街头的有趣活动,流浪汉们也有了一个新的「职业」:街头辩论师。这杆开源的话题天平秤就是一个设计出来的脚手架,它为处于社会边缘的流浪群体提供了撬动环境的工具,为他们提供了一个破局的思路。

前面有提到过一家来自荷兰的平面设计事务所叫 Thonik,他们用平面设计也搭出了脚手架。那是在 1979 年,巴西发生了第一次反对军事政权的示威活动,最初的活动发生在一个叫弗洛里亚诺波利斯的城市的政府大楼前。到了 2015 年,时隔 36 年,巴西现在已经摆脱了军事统治,于是在当年的巴西设计双年展上,Thonik 设计了一系列基于弗洛里亚诺波利斯,也就是示威活动发源地的本地民居的旗帜,这些旗帜印着当地建筑的纹样,这代表的是当地的公民和家庭。然后 Thonik 把旗子交给当地人,给他们拍照。有趣的是,当一个当地的居民手握代表家的旗帜的时候,旗子变成了一种催化剂,居民们一边挥舞旗帜一边开始分享起自己的生活、政治观点、那些往事和对未来的展望。Thonik 做的是,将旗帜自带的象征性和历史风貌结合,搭起了一杆心灵脚手架。

我在这里使用「脚手架」这个词,其实是因为看了纽约摄影师 John Wilson 的纪录片《How to with John Wilson》,中文名叫《约翰威尔逊的十万个怎么做》。我非常推荐大家去看一下这部片子,它是一个非传统型的纪录片,每集会有一个模棱两可的主题,John Wilson 拿着摄像机记录下平常而荒诞的日常片段,然后絮絮叨叨地用画外音把那些不知所谓的镜头故事串联起来,总的来说它的叙事很有特点。

那在它第一季的第二集中,主题就是纽约随处可见的脚手架。它们临时搭在建筑物上,不断被拆掉又不断被搭起来。甚至在美国的新奥尔良市,有的建筑把脚手架的结构直接融为一体,脚手架成为建筑本身。豆瓣里有人说 John Wilson 在通过脚手架讨论“临时”和“永久”的关系,无数个“临时”和“永久”在观感上没什么差别。不过我看到的是,脚手架作为一种工具类型,可以是临时的借力点,也可以像新奥尔良市里的脚手架结构建筑一样,成为你的一部分。

设计师可以把自己的愿景和意图植入到工具里,就像鼠标、超文本系统、用户图形界面和网络计算机是恩格尔巴特为了增强人类智力的尝试。

正是如此,我会把一些工具看作是设计者以利他的形式汇聚更多人来进行使用,并通过这种规模化的使用来推动社会往他所设想的方向发展的一种实践。这正是设计脚手架的进攻思路。

进攻章法:替代物 Alternative

第二种进攻的思路,叫做提供替代物(Alternative),也就是想象另一种可能。电影让我们通过影像在几个小时内得以生活在别处,而设计能够办到的是把想象进行实体化,让你可以选择别处的生活。就像去到同一个目的地,有不同的路和不同的交通工具一样。在提出替代物的时候,我一直在想它和脚手架的区别是什么。我个人的定义是,设计替代物通常是基于生活中一个刚性的使用场景,比如社交、出行、购物、吃饭这类你经常会做的事情,然后市场已经提供了一整套成熟的解决方案,成熟到嵌入到你的心智里去。要买东西时下意识就打开淘宝、拼多多,肚子饿了打开美团似乎比打开冰箱方便,认识了新朋友想交换联系方式大体上都是微信加好友。

前面我用很大的篇幅论证了人造技术的产物存在政治性,由此我推断主流的市场解决方案是资本和权力方利用这些政治性所打造的生活方式。跟据 QuestMobile 的数据,中国市场用户使用最多的APP有微信、淘宝、高德、抖音、支付宝、爱奇艺、美团、微博、今日头条、小红书和百度。在排名前 50 的APP中,即时通讯软件只有微信一家,所以微信的 Slogan 也说「微信,是一个生活方式」。你可以从这些市场头部的解决方案中感受它们反应的价值观,娱乐、消费、便利、刷新、无摩擦、一站式、即时满足、供大于求。商业技术的发展带来了这些一体两面的改变,不可否认的是它们建构了一套可以在社会运作的功能系统。所以去设计替代物,不是说去和主流方案进行零和博弈,而是为人们的刚需提供一种不同于现实的选择。

技术哲学研究者安德鲁·费恩伯格认为,当代社会下,技术和社会是「共同生产」的关系,而不再是从前所以为的由技术决定社会。他在《新哲人》杂志采访中的原话是「正如许多工程师所知道的那样,使用技术完成任何事情,都有许多方法。工程师面对出现的问题,总有一大堆不同的解决方案,需要在其中选择一种。这就是社会干预,在可行的方案中进行选择」。言下之意,面对一个问题或者需求,技术发展提供了更新换代的解法,但是社会呢(包括市场、企业、政府),它可以选择到底让哪一种解法延续下去,而这些被采纳、被延续的技术方案在时间的催化下也就成为了社会的组成部分。不过它也会导致问题,前美国国务卿马德琳·奥尔布赖特就指出过「我们面临的是21世纪的挑战,却在用20世纪的思想去评估它们,然后再用19世纪的工具来应对」。

替代 a 和 b 的 c 计划

我们可以说,当下的生活既是我们过去的延续,是习以为常的过程,也是未来的起点。那么想象另一种可能就是在社会发展的路上施加不同方向上的作用力,这里就不得不提由 Anthony Dunne 和 Fiona Raby 又称 Dunne & Raby 创立的思辨设计。前几年它如火如荼地成为了设计院校还有作品集培训机构的「时髦单品」,当然这大概率要归功于思辨设计略带猎奇、科幻和展览式的呈现方式。回到它的定义,思辨设计做的是基于对现有技术潜力的理性思考,推测事物除现世外的其他可能性,通过物化概念的方式,视觉化呈现思辨内容的设计形式。它的元模型是未来锥,认为未来是有不同的可能性区间,那么它想做的是稍微跳脱出路径依赖,去讨论和探索更合意的未来可能性,最好可以促成一些当下的思维转变。

为了区分思辨设计与传统设计,Dunne & Raby 提出了著名的 a/b 宣言。在这一宣言中,「a」列的词语像是:

- Affirmative(确认的)

- Problem Solving(解决问题的)

- Design as Process(设计作为过程)

- Provides Answers(提供答案)...

代表了人们对当代设计的普遍认知,设计是结果导向的,是商业驱动的,是生产和消费的润滑剂,是新自由主义的排头兵。

而「b」列的词语如:

- Critical(批判的)

- Problem Finding(发现问题的)

- Design as Medium(设计作为媒介)

- Asks Questions(提出问题)...

则与「a」列相对应且相互区隔,它们是思辨设计的价值宣言,设计可以是揭露问题的,是挑起价值矛盾的,是技术乌托邦的黑镜,是多元未来的楚门。

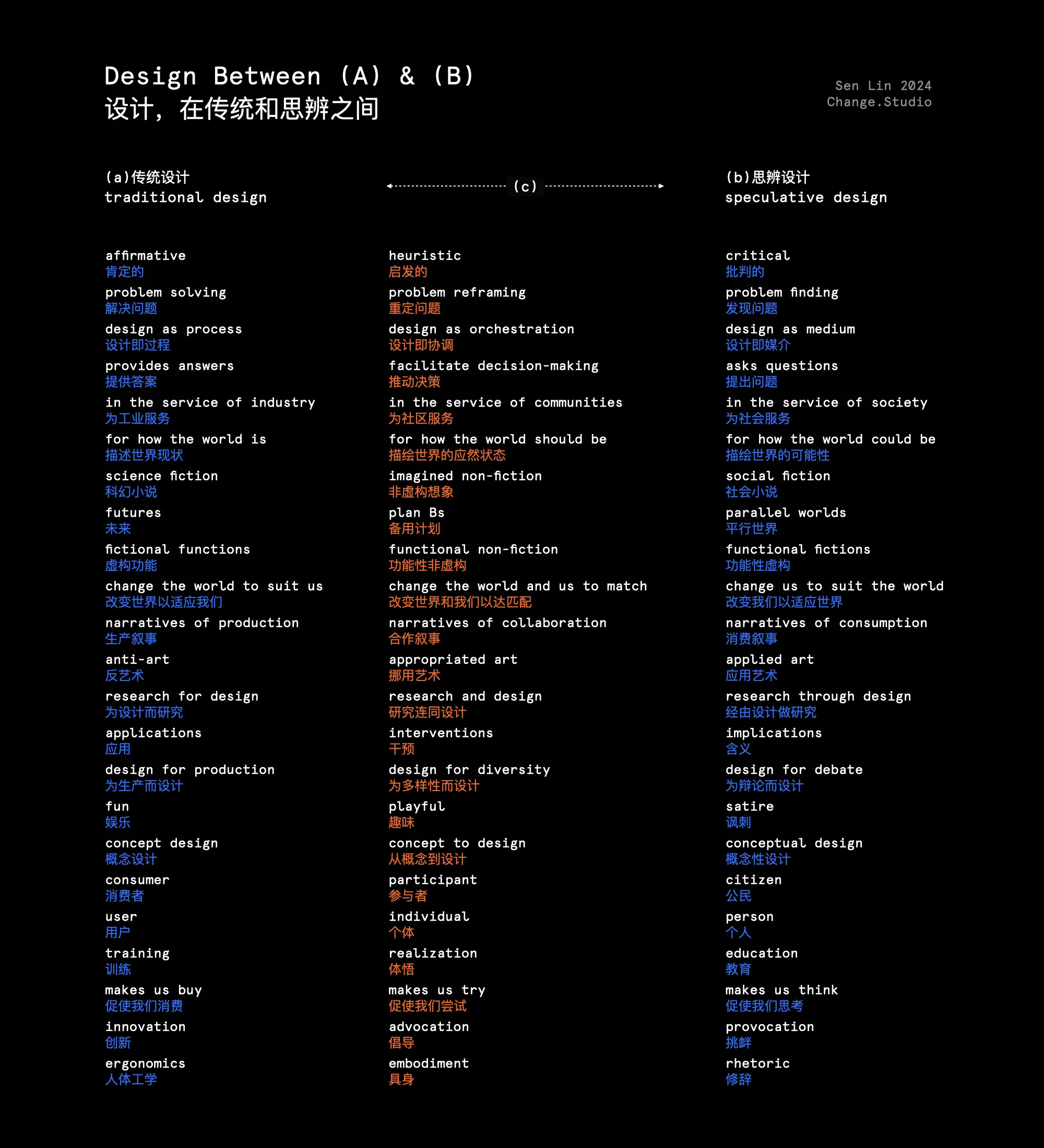

可是在真实世界中,在商业主宰的环境下,纯粹的思辨设计很难产生规模化的效用,除了被各种机构碰瓷进行自我宣传外,思辨设计的应用依然相对利基。所以我在想,我们能不能在主流的 a 和理想的 b 之间,找到更多的占位,它们都可以是替代物的可能形式。比如在解决问题和发现问题之间,设计师还可以去修订问题(Reframes Questions);在肯定和批判之间,设计还可以进行启发(Heuristic)。也就是说,虽然看不惯这个系统,但不要一直和系统对着干,而是以入乡随俗的姿态让系统为己所用。这是理查德·汉明在他著名的演讲《你和你的研究》中所提到的一点,相比和系统不宣而战,汉明更愿意通过合作去「利用」系统的能力达成目标。比如你虽然很讨厌办公室政治,但有时和上下游同事适度地搞好关系会让项目的推动方便许多。是的,我绝不是在鼓励圆滑,只是在学习如何「吃得开」。

a/b 宣言提出的十几年来,许多设计师在它的基础之上提出了 c 列,这也正应和了 Dunne & Raby 的初衷,他们在那本著名的书中《Speculative Everything》中说的是「b 并不是为了取代 a,而只是为了增加一个维度,一个可以与之比较和便于讨论的维度。理想情况下,c, d, e 和许多其他内容都会接踵而至。」

那我也根据我的希望,提出了一个新的 c 列,它位于原先的 a 和 b 之间,企图偏离传统思维但不脱离系统,把设计作为价值干预的方式。

粗略地讲,就是提出让人们(使用者)觉得「喔还能这样」同时让相关方(决策者)觉得「嗯也行吧」的方案,这样它们就能以替代物的形式在真实的世界中和人发生互动,发挥自带的政治性影响,成为一种小众但确切存在的价值实体,或许逐渐地就能渗透到那些更坚固的层面。

这便是我提出的 C 计划。

举例而言,英国有家设计工作室叫 Special Projects,我认为他们就在做着这样的事情。他们是宁静技术(Calm Technology)的忠实践行者,这最早是由施乐帕罗奥多研究中心(Xerox PARC)提出的一种理念,倡导减少技术带来的信息负担。Special Projects 始终贯彻着它,即便服务于最为追求注意力和效率的商业客户,也是一样。这里厉害的是,Special Projects 并没有摆出一副爱理不理的艺术家态度,而是通过方案设计和综合叙事,让客户接受这个价值观。

比如他们和三星合作的项目,一开始是为了解决老年用户对于手机使用度低的问题,通过研究他们发现传统的手机使用手册用了很多术语,对老年用户不够友好,也直接影响了他们的使用熟练度。Special Projetcs 把这个问题和包容性设计联系到了一起,设计了一本书一样的使用手册,手机的各个部件嵌在书中,通过视觉引导和直观的语言让老年朋友能够更容易地理解和操作智能手机。这个设计获得了三星管理层的采纳和支持,也让三星内部更多人认可了设计和包容性的价值。对我来说,最鼓舞人心的是这个方案最终落地交付了,用在了三星 Tocco Lite 系列的手机上面,这样每卖出一部手机,科技包容的理念就得到一次实践和传递。

类似的例子还有荷兰可持续手机品牌 Fairphone,提倡维修而不是更换的使用理念,它的手机采用模块化的设计并在内部标注上了每个功能件的名字。当手机有问题时,用户可以自己进行简单的检查和维修,购买对应的部件自主更换就好了,而不用到 Genius Bar 把整个手机都交出去。欧洲自造者运动兴起时有一句名言「If you can't open it, you don't own it」,Fairphone 就是照着这句话造出来的。

在我看来,好的替代物设计有异曲同工之处:它们的价值主张不言自明,像魔术一样惊喜,但不像魔法一样神秘,因为这样才更「吃得开」。 这就是第二种进攻思路,设计替代物。

设计亦仁术

简单回顾下目前为止的长篇大论:

-

通过摩西矮桥和奥斯曼对巴黎城市的改造这两个例子,我提出技术物或者人造的物品普遍带有「政治性」,也就是「具备制定、维系和修正生活规则的特性」,它可以引导人如何与事物互动,也会引导社会如何接纳它的存在。

-

而设计师作为技术物的建造方,不应该选择性忽略「政治性」的存在而应该采取行动去面对它,我提出有两个应对的选择:防守,和进攻。

-

防守的重点是看到权力并和它相处,主要提防两类人:一是外部掌权者,二是自带特权的设计师自己,方法是停止不假思索地创新,灵魂拷问手头的项目中「是谁在为了谁的利益对谁做了什么」,通过一系列提问自省并付诸行动。它的底层逻辑是,通过对权力的干预去「平权化」设计的产物。对此,我做了一张权力防守问题导图,以供参考。

-

而相比防守,我更推荐另一种应对方式,也就是进攻,它的思路不是要通过防守的方式去「平权化」设计的产物,而是把设计作为一种将平权具象出来的实践,去「设计化」平权。因为设计可以通过创造性的方式巧妙地赋予人们力量。

-

我提出了两个方式:一是提供脚手架,也就是设计师把自己的愿景和意图植入到工具里,以利他的形式汇聚更多人来使用这个工具,并通过这种规模化的使用来推动社会往设计师所设想的方向发展;第二个方式是提供替代物,基于生活中一个刚性的使用场景,提出让人们觉得「喔还能这样」同时让相关方觉得「嗯也行吧」的方案,成为一种小众但确切存在的价值实体,反过来对社会进行价值干预。我以 Dune & Raby 的 a/b 宣言为原型,提出了 a/c/b 宣言,以供参考。

以上便是我整篇的脉络,其中或许有不够严谨的推论以及过于主观的意见,我会持续去研究和学习。不过最后的最后,我想稍微讨论下其中的一个小点:在谈到设计师作为技术物的建造方时,我认为设计师不应该选择性忽略人造物品具备政治性这件事儿,但这是为什么呢? 难道单纯是我在张贴道德律令吗?我想应该不是的,后来我在陈嘉映的《何为良好生活》中找到了一种解释,这或许是设计行业需要具备的「德性」,一种影响设计师做决策的内在品质,是一种 Virtue.

书中有一章讨论实践中的目的,陈嘉映以医生看病为例,他说「行医不限于正确诊治这个单一目的,让患者了解他的身体和疾病,利用自己的专业知识和行医经验帮助患者以更加合情合理的方式对待疾病,这些也该是行医的一部分」,总之「行医不仅要靠医术,同样要靠医德」。

我认为对于设计师来说也是一样的,设计不仅需要有才华和技巧用于造物,还需要知道资本的运作、权力的游戏、商业的机制、技术的暗面和自我的盲区,利用自己的专业知识和创造力,为世界调优,为弱势群体发声,为正义应援。

古话说「医乃仁术,济人为本」,设计亦仁术。

后话

这一篇其实是我的播客找零电台 Change.FM 的第二期节目「设计亦仁术」的文字版。目前出的两期播客我都会提前写好逐字稿,是一个坏习惯,这也导致我目前的节目更适合阅读,听起来也更像是有声书 😂 所以后面播客我会试着只列大纲,说得更多读得更少。Anyway,希望你喜欢这篇文章,我们下期见。

📮 我的通讯

我和朋友 Weiwei 共同运营了一个 Telegram 频道 Roller,分享设计和科技类产品,专注于推送世界各地的新奇新鲜项目。目前已经分享了近 300 多个有趣产品/项目,欢迎订阅:https://t.me/rollerrolling

我有运营一个微信公众号「找零工坊」,分享泛设计类思考和 Side Projects,欢迎关注👇

我还有一个播客「找零电台 Change.FM」,分享关于设计的林林总总,欢迎收听:https://changefm.typlog.io/

感谢花费你的注意力 👀